P&MA 人與多AI共創協作方法論(RC版)

在瞬息萬變的數位內容世界,高效且高品質的創作是成功的關鍵。然而,單一的創作模式常遭遇瓶頸,無論是靈感耗竭、視角單一,或是面對AI模型1生成內容的真偽判斷,都可能成為創作流程中的阻礙。本「P&MA 多AI共創協作方法論」旨在提供一套務實的框架,指引創作者如何有效運用多個AI模型協同作業,藉此提升內容品質、擴展創作邊界,並強化風險管理能力。

第一章:P&MA 方法論概述與應用情境

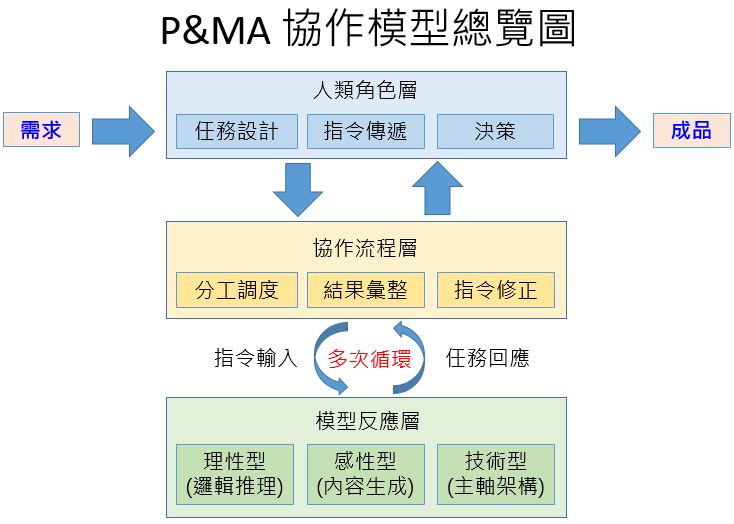

內容產製過程中,創作者普遍會遇到效率與品質上的挑戰。即使個別AI模型已具備強大能力,但在特定情境下仍有其局限性。為了解決這些挑戰,本方法論透過明確的人機分工進行協作設計。其核心理念是將AI模型視為可調度的「專業協作夥伴」,而你則是掌握最終內容產出方向與品質的「指揮者」。這種「人與多AI」(P&MA)2的協作模式,能將你的個人創作能力擴大,並在多個AI模型的配合下,產生更為精確且豐富的內容。

1.1 為何需要多AI協作

內容創作面臨的挑戰:

- 創意與視角受限: 長期高壓或重複性的創作任務,容易讓你的思維陷入慣性,難以產生獨特或突破性的想法。單一視角也限制了內容的多元性與深度。

單一AI模型的局限:

- 風格與語氣固化: AI模型訓練後,其生成內容往往會呈現既定模式,缺乏彈性與變化,難以適應多樣化的表達需求。

- 幻覺問題(Hallucination)3: AI模型可能基於關聯性,憑空捏造事實或引用不存在的資訊,特別在專業或事實敏感領域,這會帶來內容準確性的風險。

- 自我修正困難: 單一AI模型較難從不同知識體系或邏輯層面進行自我批判或多角度補充,限制了內容的廣度與深度。

多AI協作的核心優勢:

本方法論透過整合多個AI模型的優勢,有效解決上述挑戰,並創造出顯著的協作價值。

提升內容品質與豐富度:

- 激發多元創意: 不同的AI模型在語言風格、知識儲備與思考模式上存在差異。當它們協同工作時,能碰撞出獨特的觀點與表達方式,使內容更具層次與深度。

- 擴展視角維度: 多AI模型能從不同領域或角度切入同一主題,提供多樣的資訊或解決方案,幫助你突破思維盲點,產出更全面、更具包容性的內容。

強化風險管理與內容可靠性:

- 降低幻覺風險: 透過讓多個AI模型對相同或相關問題進行獨立回應,你可進行交叉比對。當不同AI模型輸出出現差異時,能即時警示並促使你進一步驗證,大幅降低錯誤資訊被採用的風險。

- 提升內容嚴謹性: 多AI協作有助於辨識內容中的潛在偏誤、邏輯漏洞或語意模糊之處,強化內容的事實準確性與邏輯連貫性。

優化協作流程與效率:

- 彈性分工與迭代: 你可將複雜任務拆解,分配給擅長不同任務(如草稿撰寫、語氣潤飾、邏輯檢核)的AI模型。這種分工模式能顯著提升內容產製效率。

- 人機互動下的敏捷調適: 你主導的模式允許你根據AI模型產出的內容快速調整方向、修正細節,形成快速迭代的創作循環。

1.2 P&MA 的核心概念

P&MA 協作模式,指的是創作者作為中心,主導任務規劃、流程設計、內容評估與最終決策,並策略性地運用多個AI模型,共同完成內容創作任務的協作關係。其中,AI模型扮演的是內容生成、資訊處理與輔助思考的角色。

1.3 適用場景與應用案例

本方法論適用於廣泛的內容創作與資訊處理情境,尤其在需要多元觀點、精準表達及高效產出的場景中,能發揮顯著效益。

腳本與故事發想:

- 應用場景: 影視劇本、小說情節、遊戲對白、廣告腳本等。

- 協作效益: 透過不同AI模型提供角色性格、劇情轉折或對白設計,拓展創意邊界,克服情節卡點。

簡報優化與提案撰寫:

- 應用場景: 商業提案、學術簡報、產品介紹、會議講稿等。

- 協作效益: 一個AI模型負責梳理數據與邏輯架構,另一個AI模型優化表達方式與說服力,使內容更具影響力。

文本重構與資訊整理:

- 應用場景: 報告摘要、新聞稿撰寫、技術文件轉化、複雜資訊簡化等。

- 協作效益: 不同AI模型可從不同角度提煉核心資訊,或將同一內容改寫為適應不同受眾與平臺的形式。

行銷文案與社群內容設計:

- 應用場景: 廣告語、產品描述、社群貼文、電子報內容等。

- 協作效益: 運用不同AI模型生成多樣風格的文案,並進行市場反應預測,提升文案吸引力。

知識應用與學習輔助:

- 應用場景: 科普文章、教材內容、知識問答庫、學習筆記整理等。

- 協作效益: 一個AI模型負責知識點梳理,另一個AI模型則將其轉化為易於理解的教學內容,或提供不同的解釋角度。

專業審查與意見生成:

- 應用場景: 論文初審、報告交叉審閱、法律條文初步解讀等。

- 協作效益: 讓不同AI模型從不同專業角度給予評價或意見,輔助你做出更全面的判斷。

流程優化與決策輔助:

- 應用場景: 複雜流程的步驟拆解、方案利弊分析、多變量決策情境等。

- 協作效益: AI模型能快速生成不同方案的優劣分析,幫助你清晰化決策路徑。

第二章:人的關鍵角色與主導性

在多AI協作的框架下,你的角色是不可或缺且具決定性的。作為內容的主導者,你掌握著任務的整體方向、內容的品質標準,以及AI工具的策略性運用。AI模型僅是強大的輔助工具,其產出若沒有你的判斷、整合與修正,將難以形成最終的價值。

2.1 人的主導地位與權責

- 任務總設計師與主控者: 負責設定協作的目標、規劃內容產出的路徑,並對最終成果的品質、正確性及倫理合規性負全部責任。

- 策略性調度者: 需要根據任務階段與內容需求,判斷何時調用哪一個AI模型,給予何種指示,並設計多模型之間的協作順序或關係。

- 內容品質的把關者: 對於AI模型生成的所有內容,必須進行審查、篩選、修正與整合,確保最終呈現的內容符合專業標準與預期效果。

2.2 人的核心任務

在P&MA協作中,承擔多重關鍵任務,確保人機協作流程的高效與精準。

清晰定義任務與目標:

- 在協作啟動前,必須具體明確地設定本次內容創作的目標、受眾、預期風格與最終交付形式。

- 此舉相當於為AI團隊建立一份清晰的任務指引,為其提供精準的執行方向。

設計協作流程與內容策略:

- 創作者要規劃AI模型之間的協作模式,例如:

- 平行發想: 讓多個AI模型同時針對同一主題提供不同觀點。

- 序列迭代: 將前一個AI模型的輸出作為下一個AI模型的輸入,逐步精煉內容。

- 同時,也要決定在不同階段,內容需要達成何種具體目標。

評估、整合與決策:

- 這是作為內容主導者的核心價值體現。需要運用專業知識、邏輯判斷力與批判性思維,去判斷AI模型產出的內容是否可用、如何優化、以及最終的取捨。

- 這就像一位經驗豐富的編輯,對草稿進行精修,去蕪存菁。

持續反饋與優化:

- 在協作過程中,應根據AI模型的回應持續調整需求,引導AI模型更貼近期望。

- 並從每次協作中學習,優化未來的協作效率與成果。

第三章:P&MA 四階段協作流程實踐

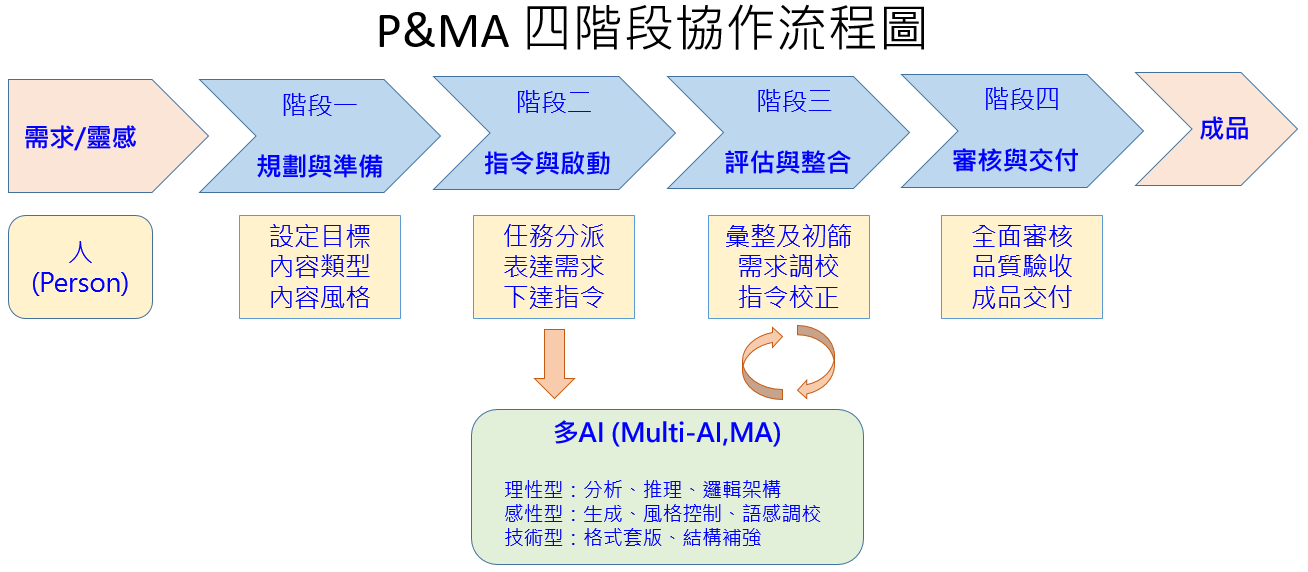

本方法論將人與多AI模型協作的過程分為四個直觀且可操作的階段。依循這些步驟,創作者能系統性地駕馭AI模型,高效完成各類內容創作任務。

3.1 階段一:規劃與準備

此階段旨在為協作奠定基礎,明確目標並完成前置設定。

步驟 1.1 確立創作目標與內容類型

- 具體思考你希望透過這次創作達成什麼目的(例如:說服、資訊傳遞、娛樂)。

- 明確內容的預期形式(例如:一份產品說明、一個社群貼文系列、一段故事梗概)。

- 考量目標讀者是誰,以及希望傳達的整體語氣或風格。

- 案例: 你想為新推出的環保杯寫一份行銷文案。目標是「吸引年輕族群關注」,類型是「社群貼文」,語氣要「活潑、親切、帶點趣味」。

步驟 1.2 設定內容風格指南(選擇性,非必要步驟)

- 若你對最終的內容風格有特定要求,可在這個階段為自己建立一個簡要的風格參考。

- 這可能包含幾個關鍵字(如:簡潔、專業、幽默)或提供幾段符合期望的範例文本。此舉有助於在後續階段保持內容的一致性。

3.2 階段二:指令與啟動

此階段是將你的需求轉化為 AI 模型可理解指令的關鍵,並安排 AI 模型開始生成內容。

步驟 2.1 明確表達你的需求

核心原則:將你的任務目標以清晰、具體且無歧義的語言告知 AI 模型。將 AI 模型視為一個聰明但需要明確指示的助理。

關鍵考量:

- 任務背景與目的: 簡要說明為何需要這份內容。

- 期望輸出: 明確指出你希望 AI 模型產出什麼樣的內容(例如:一段產品描述、一份會議紀要草稿)。

- 風格與限制: 若有特定語氣、字數限制或需避免的內容,務必交代清楚。

👉 範例:

你對「理性型模型4」說:「請為我們的環保杯列出三個主要功能和相對應的環保效益,用條列式呈現。」

步驟 2.2 策略性安排多模型生成內容

你手上有不同特性的 AI 模型,這時候就要像個「導演」一樣,安排它們如何「出場」和「演戲」。

平行發想:

你可以將相同的需求發給不同的 AI 模型,讓它們各自獨立生成內容。這有助於快速獲取多樣化的初步想法或風格。

👉 範例:

你將上述環保杯功能與效益的需求,同時傳達給「理性型模型」(擅長邏輯歸納)、 「感性型模型5」(擅長創意表達),以及「技術型模型6」(擅長結構化資料與格式轉換), 三方並行生成內容,藉此獲取邏輯清晰、情感吸引與技術可行性兼備的提案草稿。

序列迭代:

你也可以將一個 AI 模型生成的部分內容,作為下一個 AI 模型的輸入,讓內容在不同 AI 模型之間逐步完善。

👉 範例:

先讓「理性型模型」產出環保杯的功能描述,再交給「感性型模型」進行創意性的廣告語轉化, 最後由「技術型模型」將文案轉換為指定格式(如 HTML 區塊、行銷推播模板或產品資料欄位), 確保最終輸出符合實際應用需求。

考量差異性:

在安排時,思考各 AI 模型可能的特長,引導它們從不同角度提供內容,最大化協作效益。

📛 常見錯誤案例警示:

你將一個廣泛且未經拆解的任務,同時發給所有 AI 模型,且未明確分工。結果:AI 模型可能產出大量重複、風格混雜且難以整合的內容,反而增加你的篩選負擔,降低效率。

🔔 提醒:善用 AI 模型的差異性,並給予明確分工,才能避免這種「信息泥沼」。

小結:給予 AI 模型明確的指令,並根據其特性策略性地安排任務,是提升協作效率的第一步。

3.3 階段三:評估與整合

這是你作為內容主導者核心價值發揮的階段,你將成為內容的「編輯」與「決策者」。

步驟 3.1 彙整與初步篩選 AI 模型產出

仔細檢閱所有 AI 模型生成的回應。這一步就像是你在批改 AI 們的「作業」。

- 辨識衝突: 找出不同 AI 模型之間是否存在事實矛盾或邏輯不一致之處。

- 剔除冗餘: 刪除重複的內容或與任務目標不符的部分。

- 初步修正: 對明顯的語法錯誤或表達不清的地方進行修正。

👉 案例:

你收到「理性型模型」列出的環保杯功能很清晰,但語氣平淡; 「感性型模型」的描述則很吸引人,但可能有些詞不達意; 「技術型模型」產出的版本格式正確,但缺乏溝通溫度。 你開始將三者的優點結合,篩選出最佳句子,並修正感性型模型可能造成的資訊模糊。

步驟 3.2 細部調整與校準(若有必要)

根據初步篩選結果,若發現內容在語氣、邏輯或特定細節上仍有偏差,你可再次向 AI 模型發出精確的修正需求,進行二次優化。

👉 案例:

你發現整合後的文案某句話語氣不夠親切,於是向「感性型模型」提出:「請將這句話改寫得更口語化,像是朋友在推薦一樣。」

步驟 3.3 運用你的判斷力進行最終決策

這是 AI 無法取代,且最能體現你個人專業價值的環節。

- 不可替代性: 你的專業知識、經驗、對目標受眾的洞察力、以及對內容價值與影響的判斷,是 AI 模型無法取代的。

- 權衡與取捨:: 你需要權衡不同 AI 模型方案的優劣,考量潛在風險,做出最符合任務目標與品質標準的最終選擇。

👉 案例:

在多個 AI 模型給出的行銷標語中,你需要判斷哪一句最能觸動目標客群,同時符合品牌調性,並決定最終採用哪一句。

小結:評估與整合不僅是內容的篩選與修正,更是你作為協作主導者,為內容注入「靈魂」和「判斷力」的關鍵時刻。

3.4 階段四:審核與交付

這是協作流程的最後環節,確保最終成果的高品質與可用性。

步驟 4.1 全面審核與品質驗收

- 對最終整合的內容進行全面的細節檢查,包括事實準確性、語法語義流暢度、排版格式等。

- 確認內容完全符合你最初設定的目標、品質標準,並無任何倫理或合規性問題。

- 案例: 完成提案後,你會仔細檢查所有數據是否正確、圖表是否清晰、文字是否通順,並確保沒有任何錯別字或語法錯誤,以達到可提交的專業水準。

步驟 4.2 內容交付與應用

- 將完成的內容轉換為適用的格式(例如:簡報檔、文件檔、網頁內容)並交付使用。

- 最終的發布與應用決策,完全由你掌握,AI模型僅是過程中的強大輔助。

- 案例: 你將最終定稿的環保杯文案發布到社群媒體,並根據後續的用戶反饋,思考未來內容的調整方向。

未來展望:技能延伸與工具進化

P&MA 方法論的實踐,能不斷精進你與AI模型協作的能力。透過不斷練習與探索,你會更懂得如何精準表達需求、如何引導AI模型產生期望的內容,以及如何策略性地安排分工。

未來,隨著技術的演進,將有更多專為人機協作設計的工具或平台出現,它們或許能更直觀地協助你分配任務、監控流程,甚至自動化一些重複性的工作,進一步釋放你的創作潛能。本方法論也將延伸出更多進階的應用技巧與系統化協作工具,後續我們將陸續分享於其他主題文章與研究成果中。

📚 註解列表

- 1 AI模型(Artificial Intelligence Model): 指經過訓練,能夠理解、生成或處理特定類型數據的人工智慧程式。在本文中,泛指各類大型語言模型或其他生成式AI工具。

- 2 P&MA (Person and Multi-AI): 本方法論的縮寫,意指「人與多個人工智慧」的協作模式。

- 3 幻覺(Hallucination): 指生成式人工智慧模型在產生內容時,可能會憑空捏造事實、引用不存在的資訊或創造出邏輯不合理的內容。

- 4理性型模型: 擅長處理結構化資訊、邏輯推理、事實歸納與嚴謹表達的 AI 模型。

- 5感性型模型:: 擅長創意發想、情感表達、語氣潤飾與生成具吸引力或戲劇性內容的 AI 模型。

- 6技術型模型: 擅長格式轉換、資料結構調整、標記語言生成等技術性任務,適合落地應用與後端整合。